Handwerk

Das Ziel des handwerklich-künstlerischen Unterrichts in der Mittel- und Oberstufe ist es, einerseits Kompetenzen, wie Formempfinden, Arbeitsorganisation (also Vorbereitung, Durchführung und Kontrolle der eigenen Arbeiten, sprich Fortschritt und Qualität der Ausarbeitung) zu entwickeln und andererseits die Förderung der Willenskräfte, wie Geduld, Langmut und Ausdauer.

Unterrichtsinhalte

Gartenbau

Gartenbau, ein handwerklich-künstlerisches Fach, beginnt in der 6. Klasse. Im Schulhaus gibt es den Gartenbauraum, der Schulgarten mit kleinem Gewächs- und Gerätehäuschen befindet sich im Außengelände der Schule. Im Mittelpunkt der pädagogisch - künstlerischen Arbeit steht die Vermittlung zwischen Mensch und Natur. Die Schüler*innen werden an das Wesenhafte im Garten herangeführt, während einfache gärtnerische Tätigkeiten geübt und Anbaumethoden ausprobiert werden.

Erzählen und erzählen lassen im Alltag unserer Waldorfschule

Wie wesentlich menschenbildend diese beiden Tätigkeiten sind, beweisen viele

wissenschaftliche Studien. Wer einen frei erzählenden, erwachsenen Menschen in seiner Kindheit erlebt hat, braucht solchen Beweis wohl nicht.

Dem tragen wir in der Gestaltung des täglichen Epochenunterrichtes von 8.00- 9.45 Uhr Rechnung. Nach einem, eine Zäsur bildenden, gemeinsamen Tagesbeginn stehen sprachlich - musikalische Tätigkeiten der ganzen Klasse im Vordergrund. Danach folgen variantenreiche Darstellungen und Übungen zum Epochenthema. Zum Abschluss darf jedes Kind in die

fortlaufenden Erzählungen des Lehrers eintauchen und lebendige, eigene Bilder in sich

entstehen lassen. Diese Bilder sind wandelbar und machen im Laufe der Schuljahre

vielgestaltige Metamorphosen durch. Oberstufenlehrer sind oftmals erstaunt, wie genau und tief

fühlend die jungen Leute ihre Unterstufengeschichten erinnern. Der Erzählstoff ist seelische

Entwicklungshilfe.

Wie alle Inhalte richtet sich die Auswahl des Erzählstoffes nach der seelischen Empfänglichkeit

der Kinder eines Alters. Hier bietet der Lehrplan der Waldorfschule eine treffsichere Hilfe, bindet

den Erzählenden aber nicht an bestimmte Lektüren.

Unterrichtsinhalte

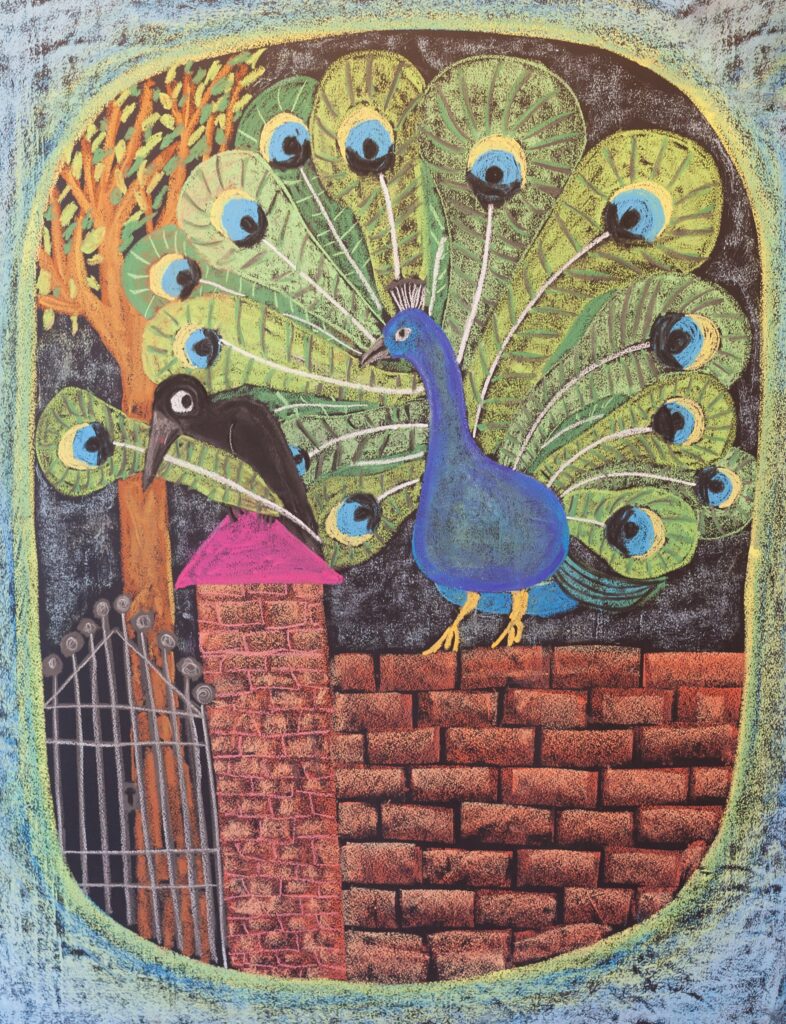

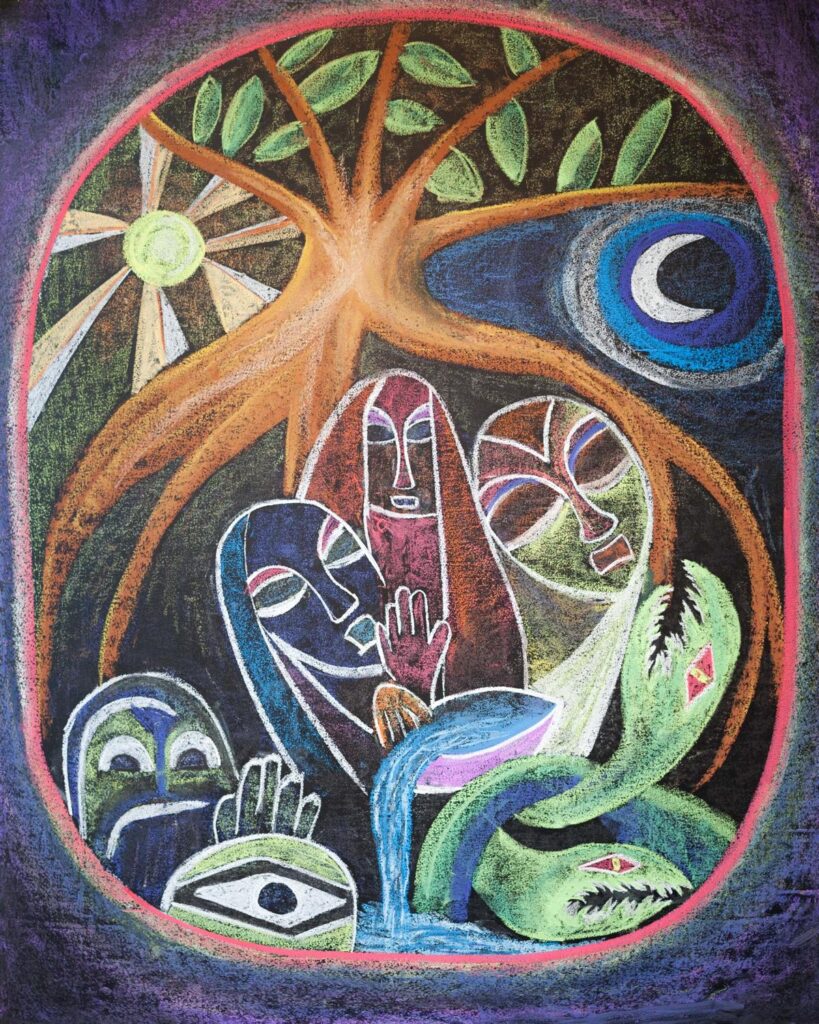

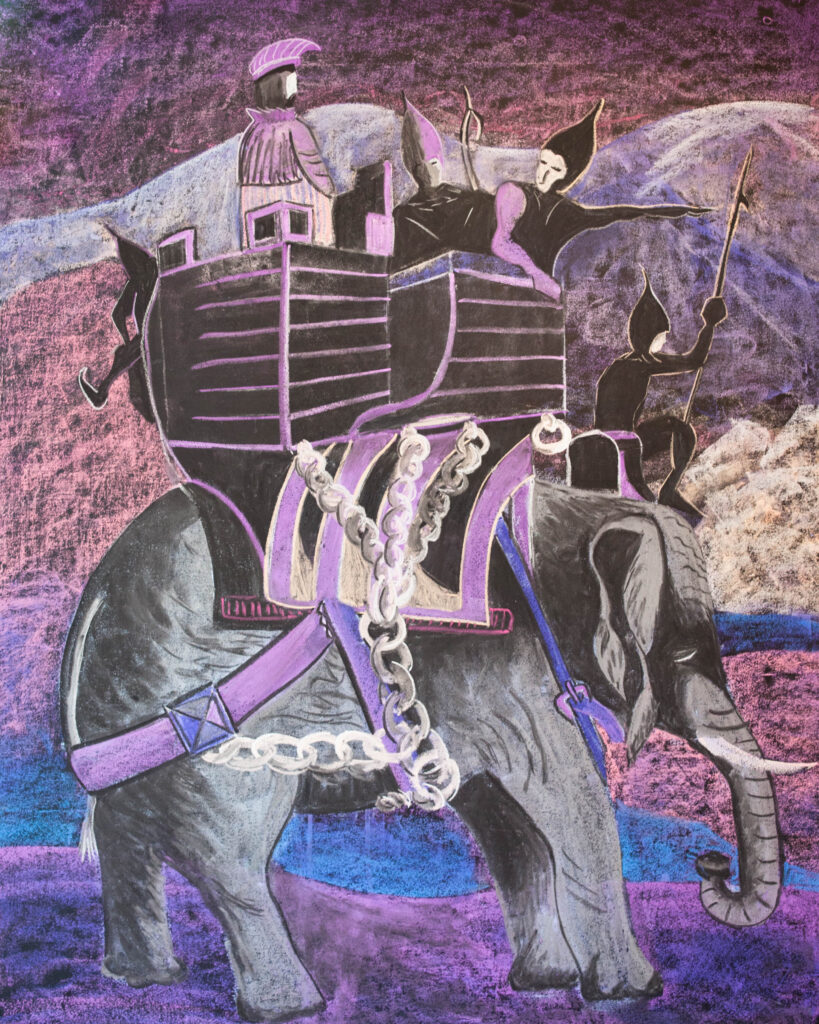

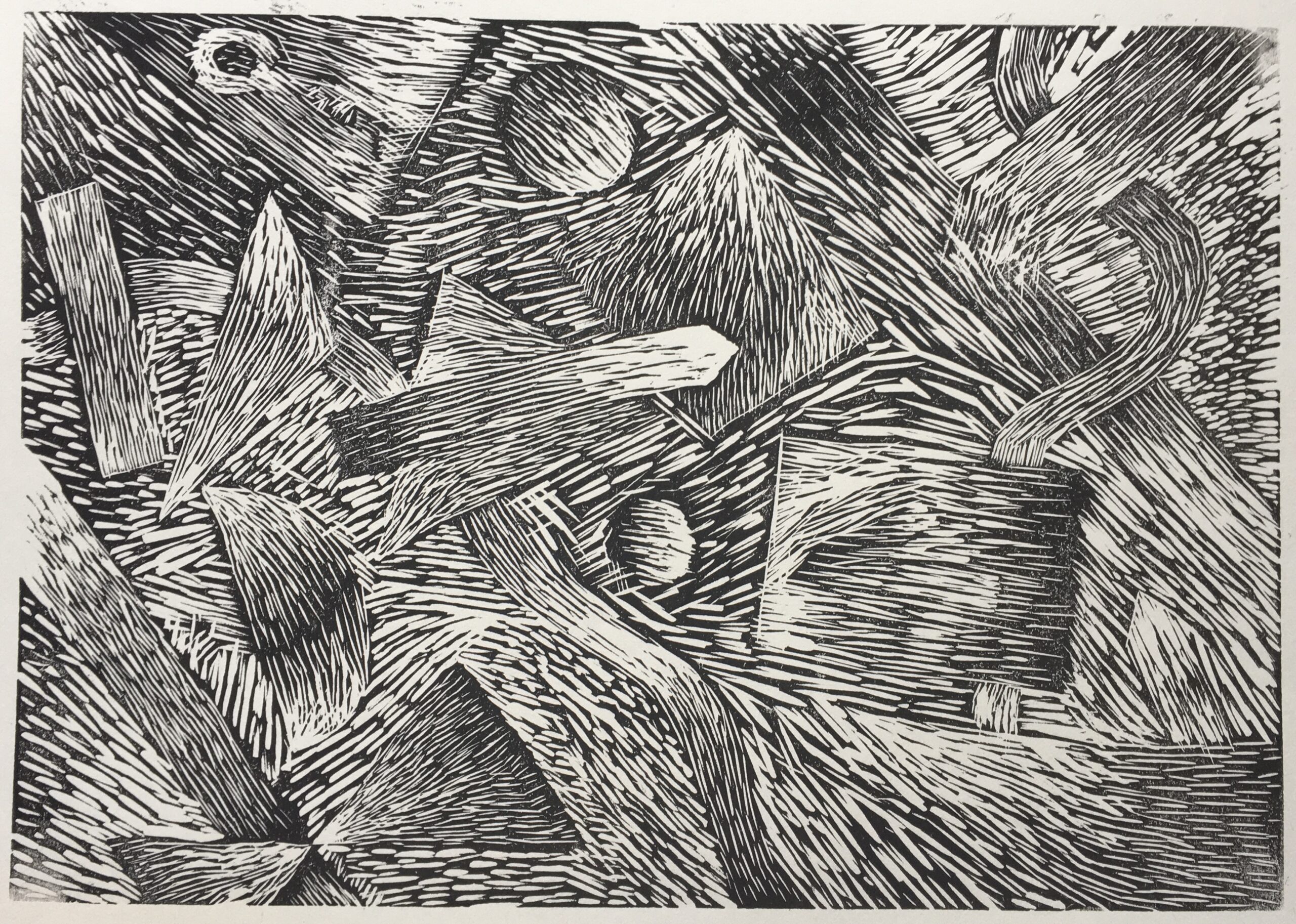

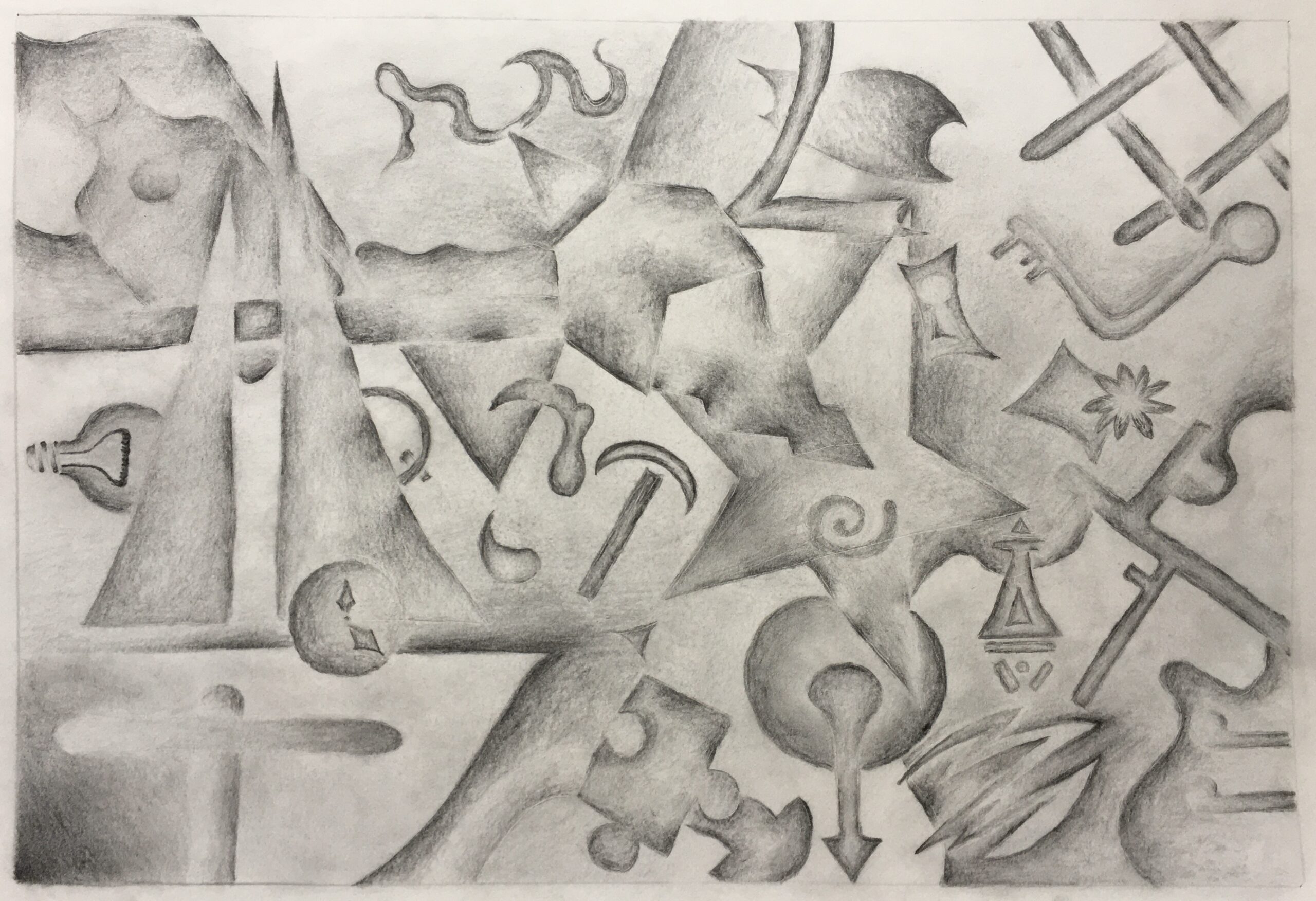

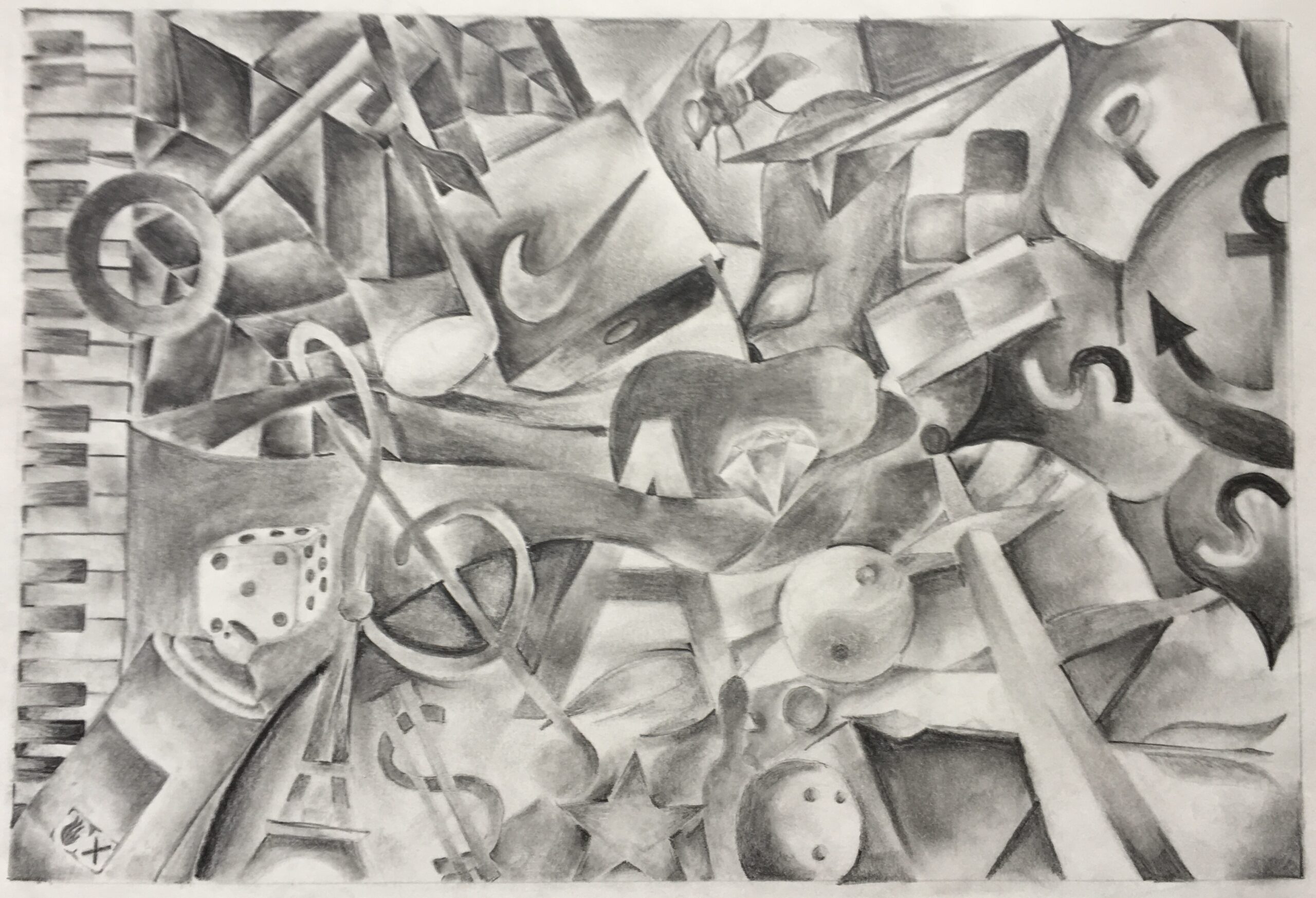

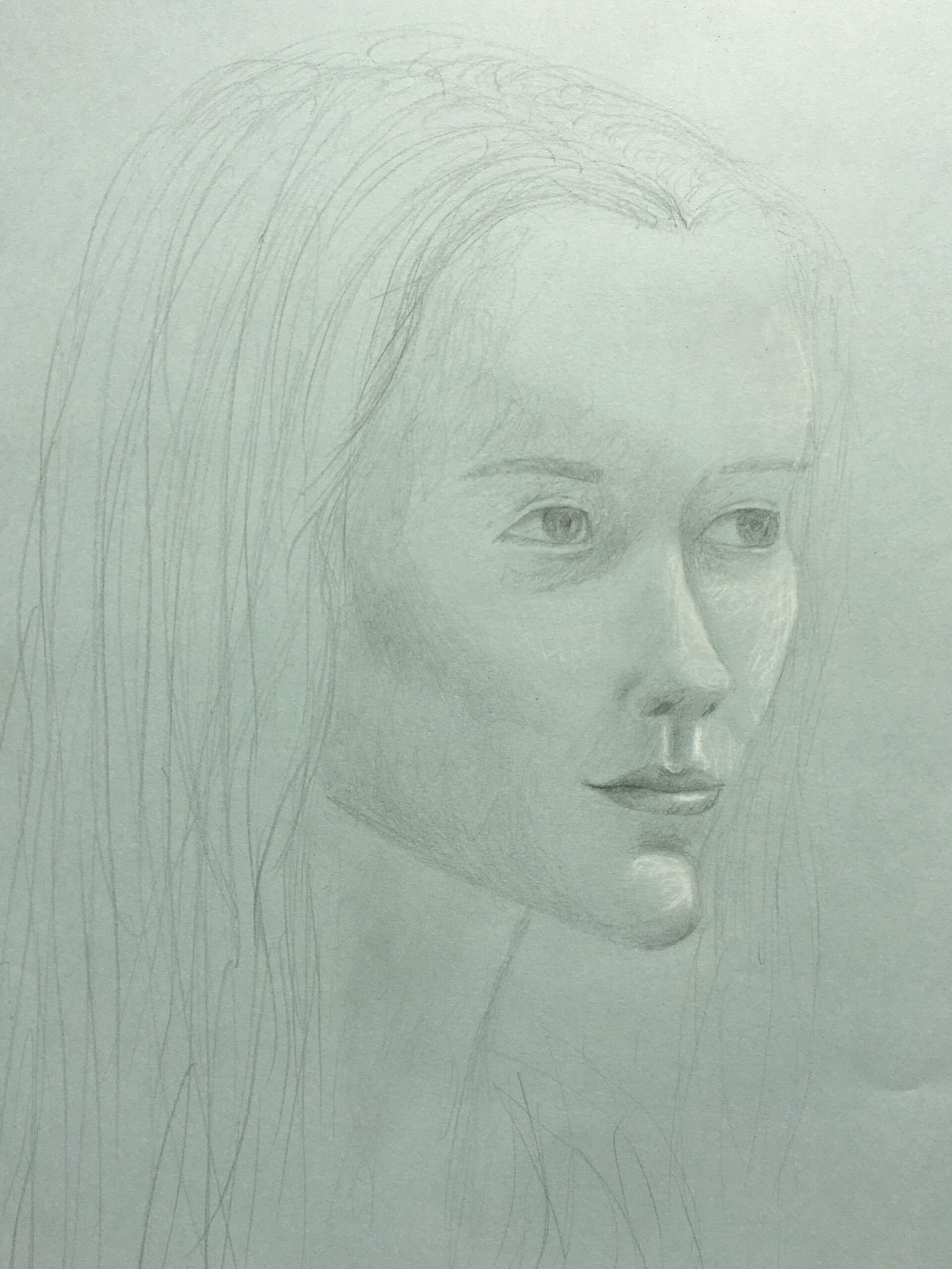

Kunst in der Oberstufe

Mit den folgenden Darstellungen wird ein kleiner Einblick in das zeitlich wie inhaltlich reichhaltige Entwicklungs-Geschehen im Kunstunterricht möglich!

Unterrichtsinhalte

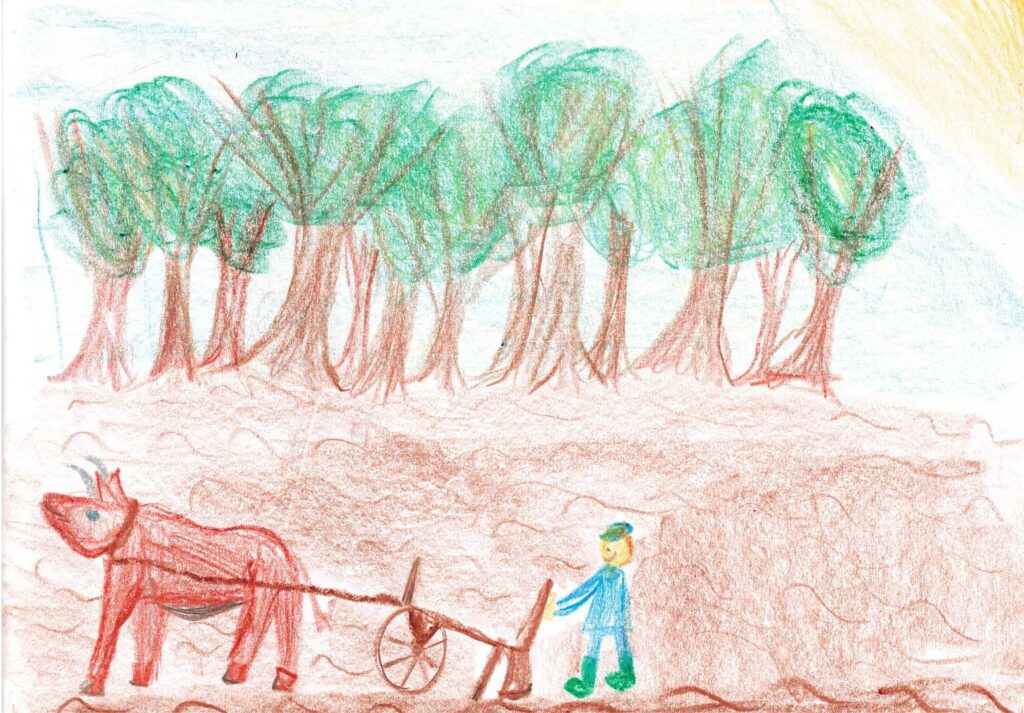

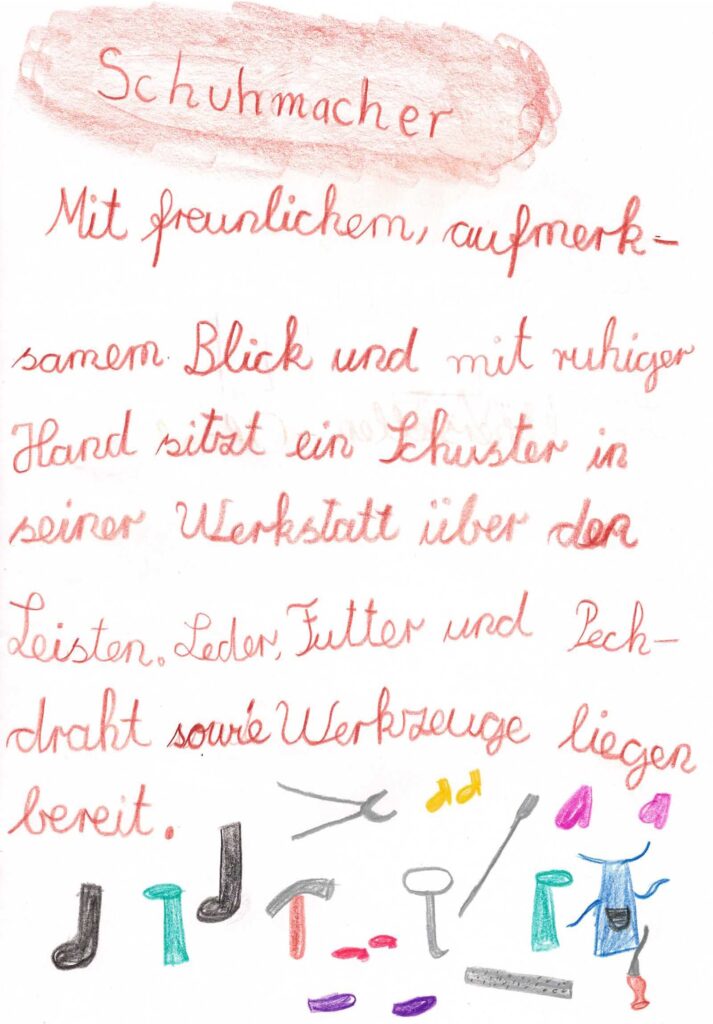

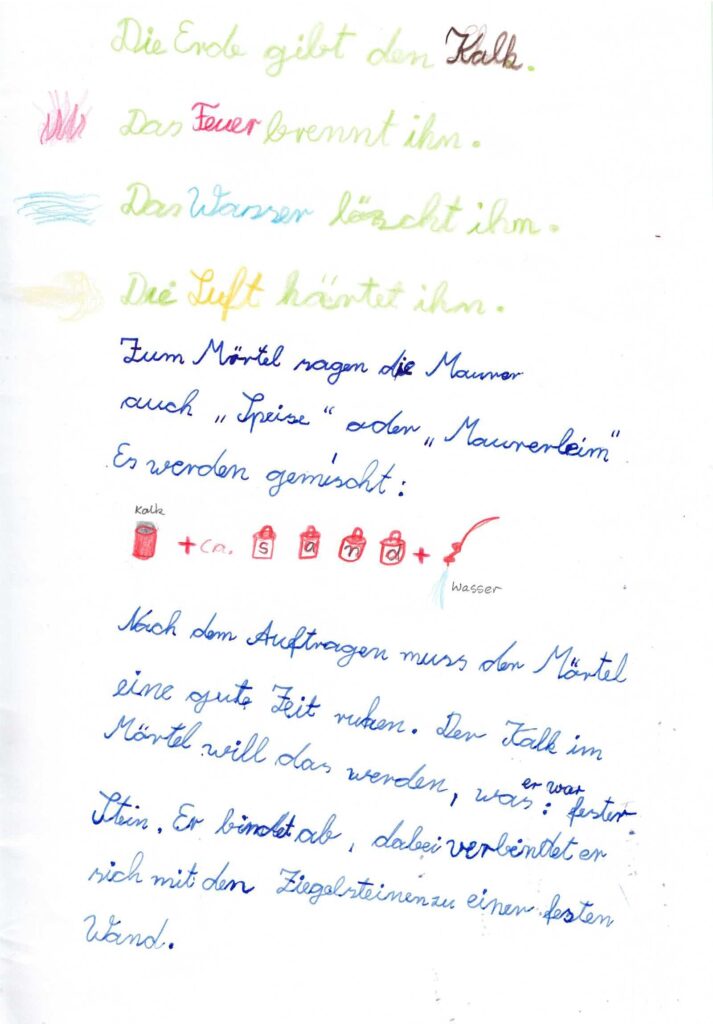

Sachkunde in der 3. Klasse

Im neunten Lebensjahr nehmen die Kinder ihre Geschicke tüchtig in die eigenen Hände. Sie richten mit vertrauensvoller Neugierde ihren Blick frei hinaus in die Welt und erobern sich diese immer mehr. Gleichzeitig nehmen entwicklungsbedingte Umbrüche im Kinde Raum ein, die nun vom Lehrplan altersgerecht aufgegriffen werden. Entsprechend verankert sind die ersten sachkundlichen Fächer Ackerbau, Handwerker, Hausbau.

Unterrichtsinhalte

Kombinatorik - Die erste Matheepoche in der Oberstufenzeit

Wie viele Möglichkeiten gibt es bei sechs gegebenen Punkten, ein Dreieck einzuzeichnen? Wie viele gleich lange kürzeste Wege gibt es in Manhattan zwischen zwei Straßenecken? Was sind die benötigten Koeffizienten bei der Berechnung höherer Binome? Wie viele Möglichkeiten gibt es im Lotto? Wie viele Sitzpläne für die 9. Klasse gibt es? Wie viele Kaninchen hat Fibonacci nach neun Monaten? Und immer so weiter …

An diesen Fragen knobeln die Schüler*innen. Dies gelingt ihnen immer systematischer. Sie benötigen kaum Voraussetzungen und trauen sich, meist mit Freude, daran mitzuwirken. Auch zum Teil vorhandene Berührungsängste mit dem Fach können hier abgebaut werden. Fast ohne es zu merken, arbeiten die Schüler mathematisch, sie denken logisch, kombinieren verschiede Ansätze und Ideen, und sie versuchen, diese zu ordnen und zu systematisieren.

Schauen wir anschließend gemeinsam im gewissen Überblick auf diese ganzen Fragen und ihre Lösungen, so sehen wir, dass uns all diese Fragen stets wieder zum Pascalschen Dreieck führen. Seine innere Logik wird analysiert, vertieft und vielfältig angewandt. Dann, nach zwei Wochen Hauptunterricht, können auch mal erste Formeln auftauchen.

Gelingt uns in dieser Weise der Einstieg in die Mathematik der Oberstufe, also in eine Mathematik weit jenseits des bloßen Rechnens, so kann ich als Lehrer auf eine erfolgreiche gemeinsame Arbeit mit den Schülern in der ganzen Oberstufenzeit hoffen.

Der Dreiklang im Musikunterricht

Musik machen – Musik hörend erfahren – Musik verstehen

Das Erleben des Musikalischen ist mit dem schöpferisch tätigen Menschen unmittelbar verbunden. Aus diesem Gesichtspunkt ist der Unterricht in allen Schulstufen entwickelt worden.

Unterrichtsinhalte

Das Erleben des Musikalischen ist mit dem schöpferisch tätigen Menschen unmittelbar verbunden. Aus diesem Gesichtspunkt ist der Unterricht in allen Schulstufen entwickelt worden.

Eurythmie

Die nun schon über hundert Jahre alte Bewegungskunst Eurythmie gehört als Unterrichtsfach zum

Fächerkanon an Waldorfschulen. Sie grenzt sich zum Sport dadurch ab, dass sie, im Gegensatz zum Sport

der sich an äußeren Gesetzmäßigkeiten orientiert, mehr ausdrücken will, was im Seelischen eines

Menschen lebt.

weiterlesen

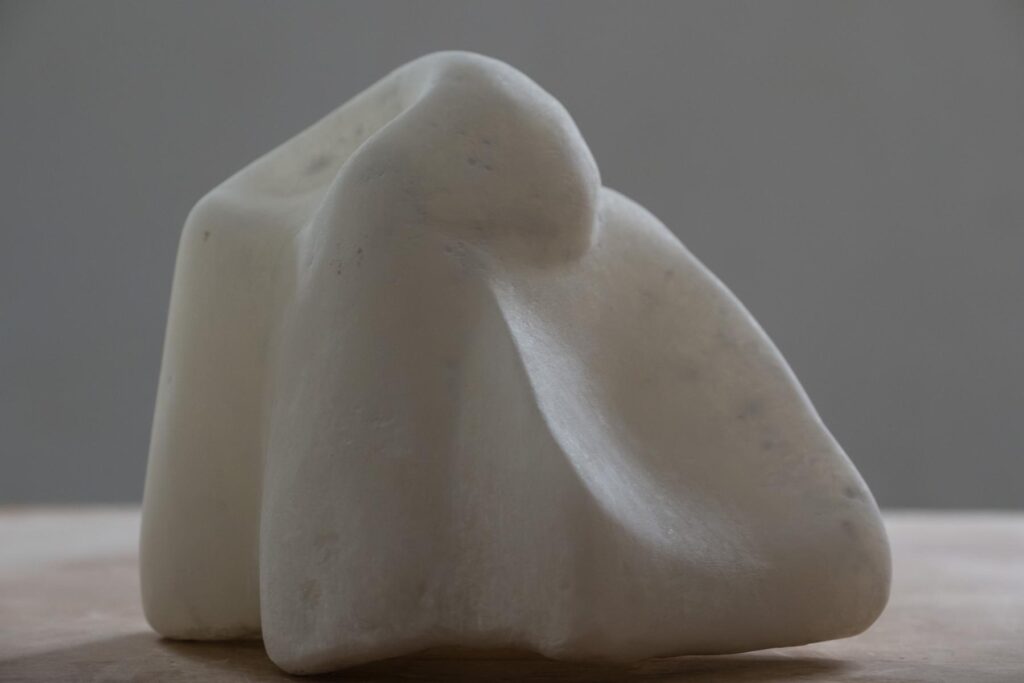

Die Kunstfahrt nach Italien

…führt die Schüler*innen nach Italien in das unweit der ligurischen Mittelmeerküste gelegene Bergdorf Azzano. In einem Nachbartal liegen die großen Marmorsteinbrüche von Carrara, und der Marmor ist in diesem Teil der Apuanischen Alpen allgegenwärtig.

weiterlesen

¡Bienvenidos a la clase de español!

„¡Bienvenidos a la clase de español! (Willkommen zum Spanischunterricht!)“: So heißt es dreimal die Woche für jene Mädchen und Jungen, die ab Klasse 7 (und bis zum Ende der Schulzeit) Spanisch als zweite Fremdsprache lernen.

weiterlesen

Russisch

Der Russischunterricht orientiert sich an den Bedürfnissen der Schüler*innen, was sich unter anderem durch das Einbinden von assoziativem Lernen, freiem Sprechen und dem Bezug auf aktuell relevante Inhalten äußert.

Die Sprache wird durch Gruppenarbeit und Dialoge spielerisch unterrichtet. So fließt das darstellende Spielen durch das Präsentieren von Theaterstücken und Gedichten als elementarer Bestandteil des Russischunterrichts mit ein. Eine weitere Säule bildet das Hören der gesprochenen Sprache sowie das Wahrnehmen, Beschreiben und Interpretieren von sprachlichen Inhalten. Durch die Nutzung von kulturell wichtigen und authentischen Medieninhalten werden die Kulturen der Länder, in denen die russische Sprache aktiv gesprochen wird, vermittelt.

Die Verbindung von Emotionen mit den eigenen Gedanken sowie eine ständige praktische Anwendung der Sprache bilden das Fundament des Unterrichts.